Belajar Memahami Konflik Agraria dari Jarak Dekat

oleh Effendi A. & Michelle Xuanne

Perjalanan kami ke Pundenrejo membuka pintu baru dalam pemahaman tentang konflik agraria di Indonesia. Pundenrejo adalah sebuah desa kecil di Kabupaten Pati yang sedang mengalami konflik agraria. Sebelumnya, kami lebih sering mengamati isu sosial terkini—terutama konflik agraria—lewat artikel di internet yang mencul di beranda media sosial kami atau melalui tulisan-tulisan akademis yang hemat kami cukup berjarak dengan realitas harian warga yang diperjuangkan. Pengalaman Pundenrejo menyadarkan kami bahwa konflik agraria tidak hanya berupa statistik atau wacana hukum semata, ia adalah pengalaman sehari-hari yang hidup di tubuh, memori, dan sejarah personal para warga.

Kunjungan ini menjadi titik balik, terutama dalam memaknai keterlibatan manusia dalam konflik. Diskusi-diskusi yang terjadi di ruang-ruang informal, obrolan teras rumah, atau wawancara-wawancara kecil, menyuguhkan cerita yang bukan hanya menarik, tapi juga menyentuh dan kompleks. Di balik kisah perebutan lahan dan tindakan represif aparat, ada denyut solidaritas, pengorbanan, dan perjuangan yang sangat manusiawi.

Kami menyadari bahwa kami memiliki keterbatasan dalam memahami sejarah lokal maupun konteks hukum agraria. Namun berkat kelompok ini, kawan-kawan lain dengan sabar menjelaskan dan terutama para perempuan di desa ini—terutama Yu Sulas dan Yu Sumi—yang mana kami banyak belajar dari perspektif yang sangat personal. Mereka memperlihatkan sisi lain dari konflik agraria, yakni bagaimana tubuh perempuan menjadi medan perjuangan sekaligus tempat munculnya ketegangan, harapan, dan kekuatan.

Yu Sulas dan Yu Sumi adalah dua tokoh penting dalam Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun). Mereka tidak hanya bertani, tapi juga mengemban peran sebagai ibu dan istri—posisi ganda yang membawa dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka harus mengurus kebutuhan domestik; di sisi lain, mereka aktif dalam aksi-aksi kolektif, demonstrasi, dan proses mediasi yang melelahkan.

Dalam cerita mereka, kami melihat betapa aktivisme bukan hanya tentang keberanian melawan ketidakadilan, tapi juga tentang bagaimana memastikan suami, waktu untuk anak, dan urusan rumah tangga yang tetap mendapatkan perhatian selayaknya. Karena sejatinya perjuangan untuk mempertahankan lahan seringkali berangkat dari kebutuhan domestik itu sendiri; agar dapur tetap mengepul, agar tanah tetap bisa ditanami demi ketahanan pangan bersama. Artinya, politik agraria sangat berkaitan erat dengan politik reproduksi sosial.

Namun kerentanan perempuan tidak selalu muncul secara vulgar. Penindasan yang mereka alami justru seringkali subtil dan tidak disadari sebagai bentuk kekerasan: dari tuntutan sosial sebagai perempuan yang “harus” mengurus rumah, hingga minimnya dukungan dari lingkungan sekitar untuk kesetaraan peran dalam gerakan. Laki-laki dalam masyarakat cenderung tidak menghadapi dilema serupa ketika mereka memilih menjadi aktivis. Hal inilah yang menjadikan pengalaman perempuan—dalam konflik—menjadi sangat spesifik dan khas.

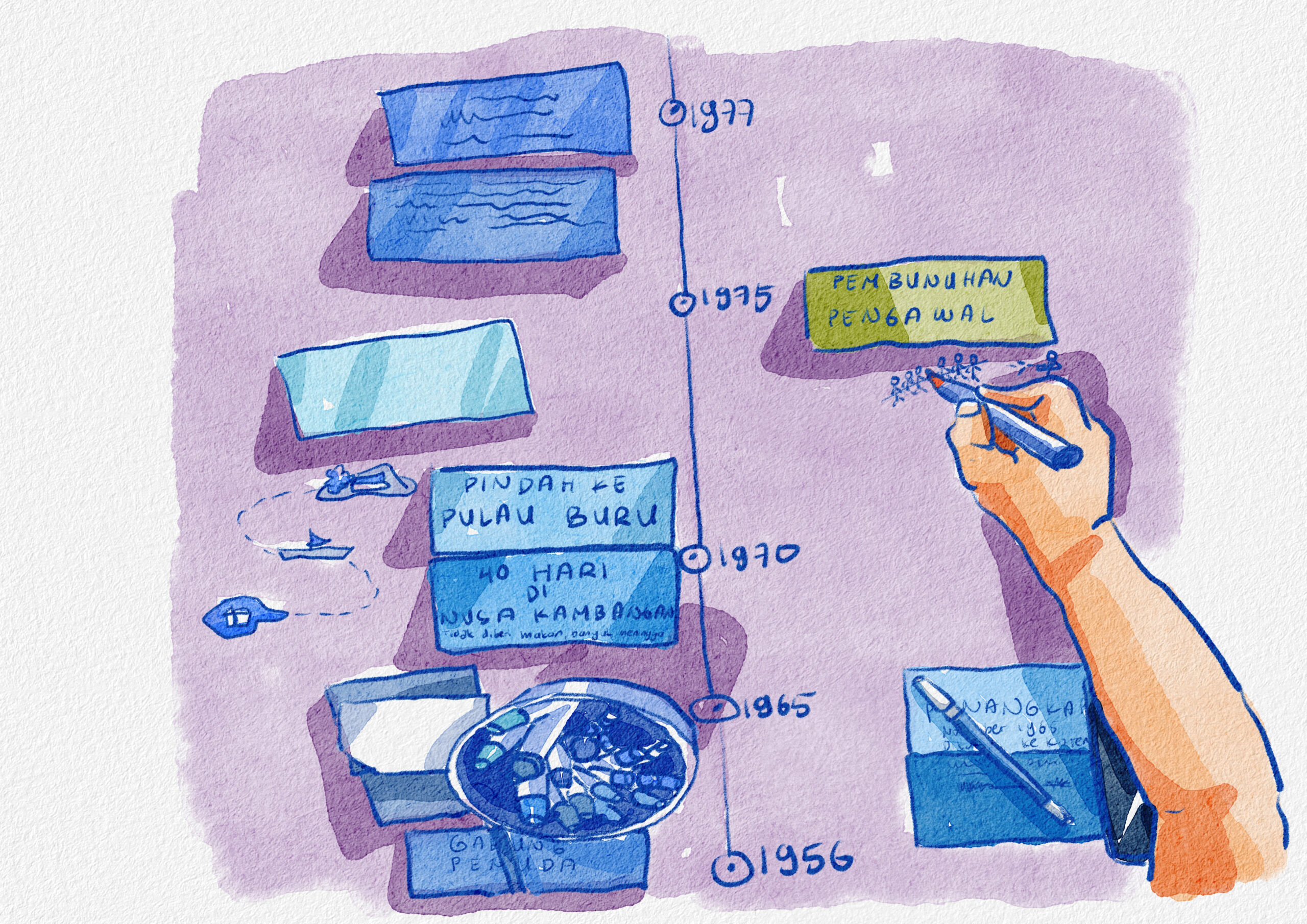

Dalam berbagai percakapan, kami menemukan bagaimana relasi warga Pundenrejo dengan tanahnya mengalami keterputusan sejarah. Periode kolonial, masa pascakemerdekaan, kejahatan kemanusiaan1965, hingga era reformasi, membentuk jejak panjang kaburnya status kepemilikan tanah. Banyak warga telah tercerabut dari narasi utuh tentang asal-usul tanah mereka—bahkan status hukumnya pun menjadi kabur di tengah pasang surut gelombang sejarah yang selalu menyingkirkan suara mereka. Namun satu hal yang mereka yakini bahwa tanah ini adalah lahan penghidupan mereka. Namun kini, hak untuk menggarap tanah itu pun dipertanyakan oleh kuasa yang tidak pernah benar-benar hadir sebagai bagian dari sejarah mereka.

Yu Sulas, misalnya, kehilangan kedekatannya dengan dunia tani sejak kecil karena ayahnya meninggal, dan ia harus merantau menjadi pekerja rumah tangga di Bekasi. Sementara Yu Sumi yang memiliki lahan cukup luas pun tidak sejak awal memahami status hukum tanahnya. Bahkan saat tergabung dengan Germapun sejak awal, keterlibatannya baru menjadi aktif seiring meningkatnya eskalasi konflik.

Di sinilah kami mulai melihat bahwa mungkin, pengetahuan warga mengenai tanah mereka justru muncul dan berkembang saat represi mulai terasa nyata. Saat PT LPI mulai mengklaim ulang tanah sejak 2020, warga seperti “dibangunkan” oleh kenyataan yang selama ini samar. Dalam konteks ini, konflik justru menghadirkan kembali kebutuhan untuk memahami sejarah—dan menjadikan tanah sebagai bagian dari identitas dan ruang hidup yang ingin dipertahankan.

Menarik ketika warga menggunakan istilah “reclaiming” untuk menyebut aksi simbolik mereka menanami kembali lahan yang diklaim PT LPI setelah HGB-nya habis di akhir 2024. Ketika kami bertanya tentang siapa yang mengenalkan istilah itu, mereka menyebut jaringan solidaritaslah yang mula-mula menggunakan kata reclaiming. Penggunaan istilah ini sebagai simbol bagaimana wacana advokasi dan legalitas dari luar masuk ke dalam dan menjadi bagian dari perjuangan. Meski kata reclaiming dalam teknisnya adalah menanam seperti biasanya sebagai seorang tani, atau dalam bahasa lokal disebut nandur.

Menurut kami, kata “nandur” jauh lebih mengakar, lebih membumi. Ia bukan hanya tindakan agraris, tapi juga representasi dari hasrat untuk hidup, bertahan, dan berdaulat atas ruang. Dalam konteks ini, kami tertarik untuk mengaitkan praktik ini pada ide-ide dekolonisasi pengetahuan tentang bagaimana warga membentuk pemaknaan sendiri atas perjuangan mereka, meski dengan terminologi yang datang dari luar. Hal yang penting bukan istilahnya, tetapi kesadaran akan relasi antara tanah dan kehidupan.

Solidaritas dari luar wilayah jelas memberi pengaruh yang cukup signifikan. Namun dalam pengamatan kami, wilayah Pundenrejo sendiri nampak sebagai kawasan yang termarginalkan. Ketimpangan ekonomi sangat terlihat. Lingkungan sekitarnya mengingatkan kami pada kehidupan slum urban, dan ini memperjelas relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa ini sepertinya yang menjadi motif PT LPI merebut tanah dari warga. Sebagai korporasi raksasa yang memiliki lahan di berbagai wilayah Indonesia, PT. LPI yang merupakan anak perusahan dari Salim Group bisa merasa berhak atas tanah yang “terlantar” yang selama puluhan tahun telah dikelola oleh warga.

Kami menyadari bahwa narasi dapat kami tangkap masih sangat terbatas, terutama dari sisi perempuan lainnya di luar Yu Sulas dan Yu Sumi. Dalam satu sesi wawancara, mereka menyebut tidak semua perempuan memiliki kesadaran yang sama terhadap pentingnya perjuangan ini. Hal ini mengundang pertanyaan penting tentang apa yang mendorong atau menghambat keterlibatan perempuan dalam perjuangan? Bagaimana kesadaran bisa tumbuh menjadi solidaritas kolektif?

Belum lagi dalam melihat eskalasi konflik, terdapat banyak pertanyaan lain yang belum mampu terjawab saat ini juga tentang kehadiran birokrasi yang menjadi penengah atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan korporat? Kehadiran preman untuk mengintimidasi warga juga menjadi tanda tanya besar terkait letak keberpihakan negara. Apakah penyelesaian konflik diarahkan ke solusi yang konstruktif—yang memperkuat solidaritas dan pengetahuan warga—atau justru menambah fragmentasi? Hingga pertanyaan-pertanyaan tentang teknis advokasi hukum yang masih berjalan.

Perjalanan ke Pundenrejo bukan hanya mempertemukan kami dengan konflik agraria dalam wujud yang konkret, tapi juga mempertemukan dengan manusia-manusia yang tak henti bertahan dan melawan. Bukan hanya melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh korporasi dan negara, tapi juga sistem sosial yang tidak selalu berpihak pada mereka—terutama para perempuan.

Dan dari mereka, kami belajar satu hal penting bahwa perjuangan untuk tanah bukan sekadar soal kepemilikan, tapi soal keberlanjutan hidup. Bahwa bertahan, menanam, dan menyebut tanah sebagai bagian dari diri sendiri adalah bentuk perlawanan yang paling hakiki.

adminbersemai

Leave a Reply